西本恵「カープの考古学」第46回<カープ二年目の解散危機編その1/”盲目の議長”カープ救済に奔走>

カープ創設の最初のシーズンを戦い終えたカープナインにとって、昭和25年の年の瀬はもう一つの戦いが続いていた。前回のカープの考古学で記した球団に対する「給料支払い願い」のことだ。

年の瀬の金策

親会社のないカープ、勝てないカープ--。地元以外では、観客動員が見込めないことから、不人気球団として扱われ、初期のカープは他球団から疎まれていた。創設メンバーである選手たちは他球団では峠を越えたり、引退間際の選手も多く、妻帯者が多かった。

ペナントレースでは最下位となったものの、1年間戦った選手らにしてみれば、故郷への帰省にあたり、手土産のひとつでもさげて帰りたい。そのためには給料の遅配欠配をなくし、きちんと支払ってほしい。これは実に切なる願いであった。

選手たちの嘆願に対し、球団からの回答はこうだった。

<檜山社長の『給料遅配解消と会社再建』の回答で、いったんは小康を得たかにみえた>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回)

回答の言葉を聞いた選手らも、気を取り直したであろう。ただし、この要望に応えるには、現金を確保しなければならない。試合収入のないオフシーズンとあって現金収入に当てがあるわけではない。それでも給料を支払うために現金を工面すべく、銀行をかけずり回った人物がいる。文献にはこうある。

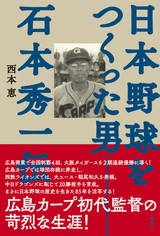

<この対応に追われたのは、県議会の小谷伝一議長である。カープの給料は、月間のおおよそ一〇〇万円近くかかるとあって、あらゆるところに頭を下げて、かけずりまわって、このお金を捻出するのである。>(『日本野球を創った男ーー石本秀一伝』講談社)

小谷の奔走により<給料遅配は銀行とのかけ合いで、何とか急場がしのげた>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回)のである。

小谷が銀行をかけずり回ることができたのも、出資自治体の中心である広島県の県議会議長としての立場があったからだ、と片付けてしまえばそれまでかもしれない。しかし、この男は、カープ史の表舞台には登場してこないものの、自らの責任感に突き動かされた行動力で、カープ選手を支えた人物であった。

では、この小谷伝一とはどういう人物なのか?

小谷は明治18年、広島県県北部、双三郡萩原村(後の三良坂町、現・三次市)の出身である。<農業を営む峯蔵の長男に生まれ>(『広島県大百科辞典(上)』中国新聞社)、成人すると村助役や村長を歴任し、<昭和6年9月に県議会に当選し、1963年4月まで7期務めた>(『広島県大百科事典(上)』・中国新聞社)。昭和21年から、カープ創設2年目の昭和26年まで、広島県議会の議長として3期にわたり要職を務めた。

小谷は50歳を迎えた頃から、視覚障害に悩まされ、ほとんど視力がない状態に陥っていた。そのため県議会では"盲目の議長"と呼ばれたとされる。

カープ創設の頃、チームの立ち上げにかかわった"三銃士"のひとりである河口豪(中国新聞東京支社通信部長)は、自著『カープ風雪十一年』において小谷とのエピソードを記している。

当時、カープ創立準備委員会の委員長であった谷川昇が、戦時中の活動がたたって、パージにかかっている中で、谷川の片腕となったのが河口であった。その河口が広島県庁に出向き、球団創設への協力を取り付けようと願い出たときのことである。各派の議員とともに対面したのが小谷だった。

「力になりましょう」

<県庁に赴いて最初にお会いしたのが、県議会議長の小谷伝一氏であった。各派の県議さんが、議長さんの前に円陣を作って、私の説明がはじめられた。小谷さんは、両眼失明の方だが、私は当時それを知らなかった。小谷さんが、ポケットからタバコを出してパイプにさし、静かに口に加えると、かたわらの女秘書がマッチをすって火をつける。パイプはくわえられたままマッチの方がタバコに近づくのだから操作のズレがない。両眼は慈父のように澄み、いつくしみをたたえている。>(『カープ風雪十一年』河口豪・ベースボール・マガジン社)

小谷は目が見えないが、機をみて、心をよむ人といわれ、小谷独自の読心術であったのだろう。カープ創設に奔走する河口に伝えたひとことがあった。

<「私はご覧のように目は見えないが、相手の音声でその人物を見わける。あなたは正直だ。力になりましょう--」>(同前)

河口は小谷から信頼を得て、カープ創設へ向けて力が加わり、その勢いを増した。筆者は小谷のカープに寄せた思いにふれたく、縁者をあたった。

小谷の本家は、三良坂町(現・三次市)にあり、小谷家の本家10代目にあたる小谷一久氏(85歳)に応対していただいた。だが、一久氏は申し訳なさそうに、こう切り出したのである。

「小谷伝一さんの家とは、小谷5代目で別れ、分家となっています。今となっては伝一さんのことを語れる人はいないですね」

戦後80年近くが経ったこともあり、また、自らを誇示する政治家ではなかったことも加え、現在、小谷伝一の人物像を語れる人には行き当たらなかった。選手たちの初年度の窮状を救った球団への思いはいかばかりだったのか。それを聞くことができなかったことは残念でならない。

ただ、河口へ発した<「力になりましょう--」>という言葉だけが、今に残る彼のカープへの思いの現れである。たった一言だけではあるが、その思いの強さは十分に伝わってくる。

選手らの給料の支払いに窮した昭和25年の年の瀬、広島県は知事選挙を控え、その人選が急がれていた時のことである。この時、候補者として白羽の矢が立ったのが、なんと小谷であった。

<昭和25年12月の県知事選挙のとき、県下各界の有力者36人による選考懇談会で表決の結果、圧倒的多数で知事候補に擁立されながら、目の不自由を理由に固辞した。>(『広島県大百科事典(上)』中国新聞社・兼井亨)

戦後、朝鮮動乱を追い風に、成金となる実業家が、闊歩し始めた年の瀬である。この時期を同じくして、自身が、いわゆる出世という好機になるはずの県知事立候補の要請には目もくれず、カープの資金を融通するために、かけずり回ったのが小谷伝一という人物であった。県知事選を巡っては周囲からの様々な声に揺れ動きながらも、「力になりましょう」の言葉を全うした真の政治家たる人物がいたことも忘れてはならないだろう。

幻のサントリー・カープ

奔走し続けた小谷の奮闘もあって、選手らもなんとか、遅ればせながら餅代を懐に入れ、手土産片手に実家に戻ることができた。そんなチーム初年度の年の瀬だった。

その一方、試合収入のないオフに一時的な借り入れをしたのならば、当然ながら借金がふくらんでしまうのは当然であった。加えて、難航していた株式公募もはかどるはずもなかった。

この時点で借金の総額は600万円に及んだ。選手らの給料の総額がひと月あたり80万円から90万円とされ、その1シーズン分がまるまる借金となったのだ。このままでは球団はやっていけない。解散か、身売りか--と、幹部連中が判断を迫られたのも当然のことであった。

ここで出された一つの解決策として、親会社を探し、身売りすることが考えられた。選手らにとって球団は仕事の場であり、それを失えば路頭に迷うことは火を見るより明らかだった。

<解散したら、選手も困るだろうから身売りしたい>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回)

身売り先との交渉で提示する金額は、銀行などへの借金である600万円と決まった。この交渉にあたったのは初代監督の石本秀一だった。石本は監督という仕事の域を超え、財務にあたらなければならない環境下におかれていたのだ。

最初に浮かんだ交渉先は、当時、大阪で戦後いち早く確たる地位を築いていた寿屋サントリー(現サントリーボールディングス)である。

<大阪寿屋のサントリーは前からプロ野球に色気を見せているが…>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回)との情報を得たカープであるが、この時の記録を正確にあたる。

<石本監督ももはや『これまで…』と観念して重い足を寿屋へ運んだ。交渉してみると案外話はスラスラと進み、『六百万円でOK』となった>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回)

過去、幾度となく難行苦行をしいられた石本である。このときばかりは、ほっと一息ついたであろう。身売りはするが、選手らの生活は守られるのだから。

交渉の場でサントリー側からひとつ条件が出された。

<国税局に行って一年間の税金六千万円のうち『カープを買う六百万円分だけを値切ってくれ』ということだった>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回))

この要求を聞いた球団幹部の心中は「もう身売り話は決まったも同然」と心躍らせたに違いない。というのも国税局は当時、大蔵大臣だった池田勇人の管轄である。池田は広島出身であり、カープ東京後援会の会長も務める存在である。カープにとって身内のようなものであり、「渡りに船とはこのことだ」と軽快な足音で国税局へと向かった。

<"よろしい"といってくれるに違いない。>(「読売新聞」カープ十年史『球』42回)

こうして親会社を得た後は、"サントリー・カープ"が誕生する。その瞬間が刻々と近づいた--。

ところが、である。大臣の池田から「それはまかりならぬ」の一声で一蹴されたのである。

冷静に考えれば、国の金庫番たる大蔵大臣が、自身の郷土のプロ野球チームのために免税の特例を出せるわけがない。結果、この寿屋との交渉はご破算になり、"サントリー・カープ"は夢と散ったのだ。

待望の親会社の誕生とはならなかったカープである。しかし、カープを身売りさせてでも、チームを存続させたいと願った石本は、これしきのことで諦める男ではない。次なる策を求め、身売り先を行脚する石本。次回の考古学は、親会社を求めてさまようカープに驚きの会社が手をあげたのである。乞うご期待。

【参考文献】 「読売新聞」カープ十年史『球』42回)、『広島県大百科事典(上)』(中国新聞社・兼井亨)、『カープ風雪十一年』河口豪(ベースボール・マガジン社)、「中国新聞」「潮流」(佐田尾信作)「よみがえる小谷伝一」(2021年11月28日)、「中国新聞」「小谷伝一氏の顕彰碑計画」(石川昌義)(2021年11月15日)、『日本野球を創った男--石本秀一伝』(講談社)

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>フリーライター

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>フリーライター

1968年5月28日、山口県玖珂郡周東町(現・岩国市)生まれ。小学5年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活6年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話-じゃけえカープが好きなんよ」(2008年・トーク出版刊)は、「広島カープ物語」(トーク出版刊)で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男--石本秀一伝」(講談社)を上梓。2021年4月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり~異文化の観点から~」を研究。

(このコーナーは二宮清純が第1週木曜、フリーライター西本恵さんが第3週木曜を担当します)