西本恵「カープの考古学」第47回<カープ二年目の解散の危機編その2/親会社のない悲運。身売り先探しの奮闘>

カープ球団は2年目のスタートにあたり、親会社を探し回り、なんとか他球団のように経済面で不安のない体制を築こうと奔走した。

最初の交渉先は、寿屋サントリー(現サントリーホールディングス)で、以前からプロ野球参入に興味を示しているという話があり、石本秀一監督も全身全霊を込めて臨んだ交渉であった。しかし、カープを買い取る資金600万円分の税金をまけてもらうよう、池田勇人大蔵大臣に嘆願したが、「まかりならぬ」と一蹴された。ここまで話は前回の考古学で述べたとおりである。

戦後間もない頃の国内事情は、戦時下で大量に発行した赤字国債により、国の経済の立て直しを図ろうと、生産や復興を掲げた施策に右往左往しながらも、ハイパーインフレに悩まされていた。この時期に「税金をまけろ」とは、たとえカープ東京後援会会長である池田でも、厳しい言葉で制さざるを得なかった。

ならば次の手を打たねばなるまい――。親会社を求めて奔走する石本監督であった。

JTカープの誕生か

カープ存続に揺れ動く2年目、“サントリーカープ”は寸前で破談に終わったが、石本はここで、とある話を聞き付け、再び動き出すのである。

<「朝日ビールもだよ」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

なんと、朝日ビールも興味を示しているというのだから、願ってもいないほどのチャンスだ。人生全力でぶつかれば何とかなる、とばかりにすぐさま、交渉に乗り出す石本監督であった。

この時期は、他にも多くの救いの策が講じられ、身売り先を求め奔走していたことが文献に残されている。

<寿屋、専売公社、アサヒビール、日本生命>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞社)

アサヒビールといえば、願ったり叶ったりの優良企業であろう。“アサヒビール・カープ”になったとしても、チーム名の響きがなかなかいい。しかし、この交渉の行方は分からずじまいになって、終えたようだ。

日本生命が乗り出したのは頷ける。のちのカープの後援会事務所は、現在広島市中区大手町にある広島県銀行協会の付近で、その2階が日本生命広島支社である。同じフロアのスペースを間借りし、衝立で仕切っている。そこに机が置かれ、電話が一本引いてあるだけの事務所だった。いわゆるお隣さんだったのだ。カープとの親しみのある距離から、手助けしてくれたとしておかしくあるまい。ところが、これも立ち消えになっている。

石本監督は脈がありそうだと、聞けばすぐにでも飛び回っていた。専売公社にもあたった。ここでの条件としては、サントリーとの交渉と同じ内容で600万円での交渉にあたる。

<「専売公社の方は『年間八千万円の宣伝広告費を使っているのだから、プロ野球を利用するという条件で、六百万円を出すことはむずかしいことではあるまい』ということで話を持ち込んだ」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

だが、交渉の相手は公社である。戦後しばらく、タバコの販売は、貴重な嗜好品として、国の管理統制のもとで流通されていた。その時代にあって、当然ながら断りが入った。

<「公社が球団を持つことは、中央でいろんな問題があるのでできない」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

しかし、球団が生きるか死ぬかの瀬戸際であり、石本は広告宣伝費を持ちだして食い下がる。

<「たばこの宣伝を引き受けますから宣伝費としてカープへ出してほしいのですが…」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)と粘り腰の石本の言葉に交渉の空気が変わった。

<「それならできるかも知れません。他の宣伝を一切やめ、たばこだけにしてもらえればね…」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

専売公社としても、ウチの広告だけならいいと、うまく条件を乗せた。石本の妙案とでもいうべき、宣伝広告費の一部をカープに出すことで互いの利害が一致した。この妙案が功を奏した石本の思いはこうだ。

<「『なんだ。道は案外開けているじゃないか。(中略)願ったり、かなったりとはこのことだ。やはり当たって砕けなければ』と鬼の首をとったような喜びようだった」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

うまくまとまれば、年間600万円の広告費が、専売公社からカープ球団へと入るという計算だ。これにより、他の企業の広告などは出せなくなるが、カープの1年間の興業で抱えた借金と同額のものが、毎年の収入になるなら、カープは存続できる。しかし、こうなると、チーム名に専売公社の名前を刻まなければならない。つまり、“専売公社カープ”となるのだ。“専売カープ”とは少しばかり堅い球団名であるが、四の五の言ってはおられまい。

これら一連の動きは噂になって、広島の町中を駆け巡るのである。

<「どこかの洋酒メーカーが買いとるいうじゃあないか」「専売カープいう話もあるでえ」>(『やったぞ!カープ』山中善和・たくみ出版)

わが郷土に生まれたカープをこよなく応援する県民市民もいてもたってもいられない気持ちであったろう。この“専売カープ”の名称は、専売公社が1988年にJT(ジョイフルタイム)と企業名を一般に親しまれるものに一新したことから、後には“JTカープ”になっていたであろう。“広島JTカープ”と呼ぶなら、なかなか語呂もよかろう。

さておき、この交渉において、ここで専売公社から出された確認事項があった。公社からの広告費として600万円の出資は問題ないか、ということである。

<「念のため、池田(池田勇人:当時、大蔵大臣)さんへはそちらから了解を求めて下さい」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

公社という国の統制がかかった機関とあって、念には念をということであった。さきの寿屋サントリーのように「税金をまけろ」との条件ではないから、大丈夫だろうというのが大方の見方であった。

悪化する食糧難

ところが、である。

<「またしても『そんな特例は認められない』とのつれない返事であった」>(「読売新聞」カープ十年史『球』第42回)

このような交渉に明け暮れていた中で、いよいよカープの窮状は、日に日に目を覆うべく状態になっていくのである。

2年目のシーズンを前にキャンプ練習を行う中、食費も底を尽き、食べ物に、事欠くようになった。

プロ野球選手は食事こそエネルギーの源たるもので、打つ、投げる、走る、いずれも体の中を駆け巡るほどのパワーを生み出す栄養が満たされてこそ、パフォーマンスが発揮できるというものだ。カープ草創期の昭和25年当時は、原爆からの復興の真っただ中である。国内の食糧が充足しているとはいえない時代の中、カープ選手らの食糧事情はいかばかりであったのか――。

<食糧難の時だけに米はギリギリしかない。ばねばかりで目方を量りながらご飯をよそおったという。おかわりはもちろんなし>(『V1記念 広島東洋カープ球団史』株式会社中国新聞社)

この窮状は寮生活ばかりではなかった。遠征先においてもだ。

<遠征先の宿舎が他のチームと一緒になった時などは、夕食で差をつけられた。お皿に乗ったカツレツが運ばれてくるのを目にして、「今日は久しぶりにカツレツが食えるぞ」を喜んでいると、それは別球団のもので、自分たちの食卓のお皿には、ニシンの塩焼きが一匹乗っているだけだった>(『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子著、駒沢悟監修・宝島社)

宿泊費の支払いにも苦労したことから、ニシンの塩焼きが精いっぱいであった。カツレツが夢に出てきたなどと逸話もあるほどだ。やはり、肉にはなかなかめぐりあえないのは、三菱寮でも同じであった。

<すき焼きは週に一回程度、しかも、肉はごくちょっぴり…>(『V1記念 広島東洋カープ球団史』株式会社広島東洋カープ)

ほとんどが野菜であり、ごくわずかな肉であっても、先輩らが箸で押さえているため、育ち盛りの若手は食べられない。気持ちだけでも肉を食べた気分に浸りたいと――。「コンニャクをコン肉、コン肉いうて、食べていました」とは、のちの球団職員・渡部英之(故人)の述懐である。

しかし、カープ球団が三菱重工業から借り上げて合宿所とした観音地区の寮も追い出されるかのように、引き払うこととなった。

<合宿所も、三菱重工への支払いができないため、広島市皆実町五丁目の旅館御幸荘へ逃げるようにして引っ越していたのだった>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞社)

ところが御幸荘に引っ越した後も、日に日に食卓は悪化する。カープは試合がなく、興業収入も得られないからだ。

<ファンからのモチやしょう油、炭などの差し入れ、こうした善意でやっと食卓が潤う状態だった>(『V1記念 広島東洋カープ球団史』株式会社広島東洋カープ)

旅館の女将、砂田時枝は苦労の連続であったという。

<カープからお金が入らないため、砂田さんは次々と物を売って金をつくり、それを選手の食費にあてた>(『V1記念 広島東洋カープ球団史』株式会社広島東洋カープ)

ないないづくしの中では練習に身も入らず戦えまいと、砂田は着物やオルガンなど、身のまわりのものを質屋でお金に替えて、選手らの胃袋を賄ったという。そんなこんなで、肉を食べさせるには及ばなかっただろう。

こうした苦境を聞き付けたのか、ある男が、カープ選手の宿舎の御幸荘へとやってくるのだ。肉を腹いっぱい食べたいという思いの選手らにとっては、救世主となった男である。カープ2年目のシーズンを前に、キャンプ練習にはげむ2月のことだ。男は、石本監督と地域の人との立ち話に聞き耳を立てた。

石本監督の言葉とは――。

<「入場料もいらないし、当然、お金をくれなどとは言わないから、どこか紅白戦を組んでもらえないだろうか、ただ、試合後に選手は腹いっぱい飯を食べさせてもらえたらいい」>(『広島カープ昔話・裏話』トーク出版)

話を聞いた男は、すぐさま地元に戻って、人々に相談をして回るのである。

この男がとった行動が、一時的にもカープ選手らの胃袋を、肉で満たすことにつながるのだ。なぜ、そんなことができたのか――。次回のカープの考古学は、地域を上げてのカープ救援策をお届けしよう。乞うご期待。

【参考文献】「カープ十年史『球』第42回」(読売新聞)、「カープ30年」冨沢佐一(中国新聞社)、「やったぞ!カープ」山中善和(たくみ出版)、「V1記念 広島東洋カープ球団史」(株式会社広島東洋カープ)、「カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡」松永郁子・駒沢悟(宝島社)、「広島カープ昔話・裏話」(トーク出版)

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>フリーライター

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>フリーライター

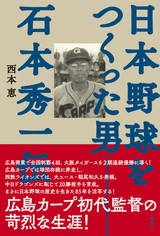

1968年5月28日、山口県玖珂郡周東町(現・岩国市)生まれ。小学5年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活6年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話-じゃけえカープが好きなんよ」(2008年・トーク出版刊)は、「広島カープ物語」(トーク出版刊)で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男--石本秀一伝」(講談社)を上梓。2021年4月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり~異文化の観点から~」を研究。

(このコーナーは二宮清純が第1週木曜、フリーライター西本恵さんが第3週木曜を担当します)