西本恵「カープの考古学」第48回<カープ二年目の解散の危機編その3/郷土の支えで満たされた選手の胃袋>

原爆という悲運にさらされた広島において、親会社のない環境下で生まれたカープの最初のシーズンオフは、散々な日々であった。試合がないため興行収入が上がらず、選手の給料はおろか、食べるものにも事欠くありさま。このままではやっていけないという大方の見方で、球団の親会社を探せとばかり企業を次々にあたってみたが、すべて破談に終わる。前号まででお伝えしたサントリーカープ、JTカープ、日本生命カープなど、夢のまた夢に終わり、苦し紛れの中で2年目のキャンプを迎え、練習を行っていた。

カープの選手寮、御幸荘では、地域のファンらから寄せられた食糧で食いつなぐ日々であった。食べ盛りで育ち盛りの選手らを抱え、監督の石本秀一は絶えず窮状を言葉にしていた。

「これだけ大勢の人数抱えてとるんじゃがの~、ほんまの~、食うだけでエエんじゃけー、どっか紅白戦をやってくれんじゃろーか」

現代の恵まれたプロ野球の環境からは想像もできない言葉であろうが、入場料なしで選手らが食うだけでエエからと、ひっ迫した台所事情を人々に訴えかけた。こうした中、ある男が御幸荘にやってきていた。

長谷部俊男、21歳(当時)――。

青年は建築設計の仕事に携わりながら、弟・稔のカープ入団を自分のことのように喜び、その活躍を願っていた。

長谷部稔はこう回顧する。

「カープにゼニはない、いうのもあるし。私が入っておるので、どがーなことじゃろーかいうて心配して、カープの合宿所のある皆実町、御幸荘に来たんよ」

せっかく弟が郷土に誕生したプロ球団カープに入団したが、この時期の窮状はどこからともなく広がり、空腹を抱えての寮生活と聞き、いてもたってもいられなくなったのだ。兄・俊男はすぐに自宅のある矢野地区に戻り、地域の人に協力を求めたのがことの始まりである。

野球熱の溢れる町

(写真:最後列左から2番目が勢良資郎氏。 撮影:畠山写真館)

もともと矢野地区はスポーツの盛んな土地柄で、軟式野球チーム「オール矢野」が幾度か全国大会に出場していた。この「オール矢野」は、地区内の軟式野球チームの精鋭が選ばれて結成された選抜チームである。

矢野地区が、野球が盛んだったのは、昭和2年頃からと郷土史には記されており、こんな一節があった。

<町内の人々も野球に理解を持ちはじめ、部落対抗試合など、老いも若きも、男も女も、我を忘れて野球をしたり、応援したり、時には勢いあまって応援団同士でけんかが飛び出すことも度々あった。(『えげ山 創立百周年記念誌 矢野小学校』)

長谷部稔も、少年時代から、野球にふれる環境下で育ち、高校は広島県立工業(入学時。後に学制改革により広島県立皆実高校工業課程)に進学、クリーンアップを打ち、甲子園は叶わなかったものの、カープにテスト入団を果たした。他、県工出身者には、後にカープの4番を打つ新井貴浩をはじめ、現東京ヤクルト監督の高津臣吾、カープ黄金期を支えた投手の小林誠二、また現在横浜DeNAで活躍する石田健大投手らを生み出した伝統校である。これらの先駆けとなり、プロの世界に身を置いたのが長谷部稔である。

(写真:長谷部兄弟<左から稔、清> 長谷部稔氏提供)

こうした長谷部稔の少年時代を追うかのように、2歳下の弟・清も昭和27年のシーズン中に松竹ロビンスに入団した。熱狂的な矢野地区から育った2人の弟が兄・俊男にとって自慢の種であった。

俊男は地域に話をもちかけ、紅白戦の準備を進める。幸い、矢野小学校のグラウンドが改装され、お隣、船越から独立する形で、矢野中学校も併設された。そのグラウンドは400メートルトラックを兼ね備えた陸上競技場(後に陸上競技の公認グラウンドに認定)として完成したのだ。

この機に合わせるかのように、陸上競技場の落成を祝ってカープ紅白戦が開催されることになった。ただし、陸上競技場とはいったものの、学校のグラウンドであることにかわりはなかった。

ならば野球場にすればいい――とばかりに紅白戦開催当日の2月27日、矢野地区の町民総出で朝からグラウンドに集まり、軟式野球用のバックネットを2張並べて建てた。さらにグラウンドには杭を打ち、その杭と杭を結び、ロープを張った。簡易的なフェンスを設置し、野球場を完成させたのである。

野球をはじめ、体育大会の盛んな矢野地区でのカープ紅白戦とあって、地域の方々からの花輪に果物カゴが寄せられ、観客は約3000もの人が集まった。

試合は両軍が打つわ、打つわの乱打戦となり、紅軍13安打、白軍19安打を放った。12対11と互いに大量得点を取り合う熱戦を展開した。一番ハッスルしたのは、長谷部稔本人であった。あちこちの花輪に長谷部稔の名前が記されたとあって、4打数3安打と大暴れ。もともと長打力があるといわれていた長谷部である。他の選手らも打ちまくった。当然ながら、ファウルグラウンドにも容赦なく打球が飛んだという。

「ほいじゃが、一人もけが人がなかったよの~」と長谷部。カープ選手の一投一打に目を見張る矢野町民とあって、打球の行方をくらますことなどあるはずもなかった。

当日この矢野地区の紅白戦に手伝いとして参加した勢良資郎(93歳)と、姪の小迫久美子(65歳)を取材し、今回聞いた話はこうだ。

「肉を食わしてもらえるだけでエエから」というのが紅白戦開催の条件だったというのだ。

寮の選手らの賄いがひっ迫した緊急事態の最中であっても、肉が食える。それも、たらふく食えるというのは、打撃が炸裂する活力源になっただろう。

長谷部も当時の合宿の賄い事情を振り返る。

「あの頃は食うのにも(困ってね)。合宿でね、スキヤキをしてくれることはめったにないのよー。はずかしい話じゃが、スキヤキしてものー、(箸で肉を)押さえておかんにゃー、周りに食べられるけー」

それほど、肉は希少性が高く、ほとんど食べられなかった。

地理的な好要因としては、この矢野地区には、花上という地域があり、牛肉を仕入れる業者があって幅を利かせていたことから、食べきれず、有り余るほどの肉が用意されたのである。

食事は、地元軟式野球チーム「オール矢野」のエースを張っていた夏目篤の家の大広間を利用して行われた。ちなみに夏目家は精米所を営んでいたことから白米にも困らなかったのではなかろうか。当然ながら、選手たちは肉の量に驚き、かきこんだのだ。

「すき焼き、食べ放題よの、肉が、肉を食やー、元気になる思うてのー」と長谷部。

この日、石本はそのまま夏目家に泊まるはずであったが、準備にあたった面々から、筆者はこんなやりとりを耳にした。

「石本さんの宿泊先の件は、夏目家でエエんじゃろーか」

「夏目家には、年頃の娘がおりますけー」

「そりゃ、泊まるところだけでも、他にしてもらわないといけませんね」

「……」

石本自身は露知らずのことであるが、当然ながら別邸に泊まった。古き良き時代の心配事があったようだ。

長谷部は続ける。

「近隣から花輪や果物かごがいっぱい届いて、(寮には)当分ありましたね。その日、石本さんは泊まったんよ、(最初は)食べるだけでエエいうんじゃったが、(お金を)集めてね。何万円か包んだらしい。それを石本さんに持って帰らしたらしいんよ」

カープ球団の経営に欠くことができない、たる募金が登場するのは、この後である。だが、それ以前にも、地域から寄せられる支援があり、選手らの胃袋を満たしたのである。

後援会構想のヒント

「後援会をね、こういうふうにやったら、いうてヒントになった。それまでいろいろあったが、地域に出て行ったら、ゼニまでもらえる、食べるのも食べさせてもらえる、というのがわかったんじゃないか」と長谷部は語る。

石本が後のカープの存続の危機に瀕した際、プロ野球における初の後援会構想を立ち上げるのは、この半月後である。その妙案につながる地域の野球への情熱から学び、球団としてやっていける手応えを得たのではなかろうか。

ここで素朴な疑問として、なぜ、矢野地区が地域を上げた動きができたのか――ということである。その要因となったのは、経済力といわれている。古くから矢野特有の産業が栄えており、また、広島の中心街から東に約10キロと離れ、原爆の直接的な被害は避けることができたのだ。

この地には二大産業として、古くから語り継がれているものとして、カツラの材料にもなるカモジづくりと、矢野の海からとれる牡蠣があったという。

近年は、聞きなれないカモジであるが、最盛期全国に出かけて、人髪を集めて全国的な商売として名を馳せたのが矢野地区であった。

<矢野といえば髢(カモジ)、髢といえば矢野を連想せざるを得ないほど、日本中にその名を馳せた髢は実に矢野の生命線ともいうべき郷土産業であった>(『えげ山 創立百周年記念誌 矢野小学校』)

全国の“よせ屋”を行脚し、人の髪の毛を買い集める。それを各家で油抜きをして、長さを整え、櫛でといてカモジをつくる。<カモジと呼ぶようになったのは、室町時代中期以降>(同前)。とりわけ<貴族社会においては、黒髪が美女の条件とされ、長いふさふさした髪は男性の熱い血をわかせた>(同前)という。

このカモジをほとんどの家で作っていたことから、「“矢野の嫁”との縁が成就し、夫婦になると食いっぱぐれることはない」といわれたほど際立った商売であった。

矢野を代表する産業は、女性の命ともいえる髪を彩るカモジづくりだけではなかった。<かもじと共に有史以来矢野の二大産業として関係者のたゆまざる努力によって伝統を支えてきた矢野かき>(同前)。矢野は<明治初年当時広島のかきの4大産地>(同前)というのだ。

(写真提供:広島市郷土資料館)

漁場を矢野地区の海、海田湾周辺まで広がり、昭和40年代まで全国的に流通した矢野牡蠣は、牡蠣船(写真)によって広められた。

<牡蠣船とは船に屋形を作り座敷を設け料理業を営んだもの>(同前)

牡蠣船に揺られながら、ぷりっぷりっの牡蠣をほおばる贅沢はたまらないはずだ。全国的に繁盛するきっかけとなった出来事として<享保9年大阪の街が大火でほとんど町並を焼きはらったことがあった。その際、橋畔にたてられた幕府の制札を矢野の牡蠣船が火難から救った。その賞として、大阪の街では、どの川でも自由に牡蠣船業を開いてよいという特許を許され>(同前)たことがあげられる。幕末から日清・日露の戦後盛況となり、大正8、9年、牡蠣船全盛時代をもたらしたのだ。

矢野地区における二大産業で財を成した家々にしてみれば、オール矢野が全国大会に出場しようものなら、大きな寄付金が集まったのも自然なことだった。財力のある土地柄にあって、カープの選手らを、すき焼きで歓待することなど、朝飯前ともいえるほど容易い。肉が余れば持って帰らせ、さらに寄付金を持たすことも、矢野地区からすれば、当然のことだったのだ。

「(矢野出身の)長谷部稔がおるから、ひとつ助けてやろうとか、地域の団結の証ですね」と勢良資郎は言う。

牡蠣船やカモジからくる財を背景に、育まれた矢野地区の情熱的な伝統のDNAは、世代を超えて引き継がれていったと推察される。少しカープ史をさかのぼるが、昭和から平成への転換期に、カープで若大将と呼ばれた小早川毅彦(現・プロ野球解説者)のほか、サンフレッチェ広島では森崎和幸(現・クラブリレーションズマネージャー)、森崎浩司(現・アンバサダー)らなどにも熱烈な応援があったことは想像に難くない。

「野球一つだけじゃないんです。なんでも応援するんです」と勢良資郎の姪、小迫久美子は語る。

カープが市民球団といわれる所以はこの時代に育まれたものである。さて、今回はカープ選手らの胃袋をすき焼きで賄った地域ぐるみの歓待を紹介した。しかし、カープの財政はシーズン開幕前で、興行収入がないため悪化の一途をたどった。カープ史最大の窮状とされる球団解散の危機の一連の出来事を紹介する。石本がいかにして窮地を脱したのであろうか……。乞うご期待。

【参考文献】 『えげ山 創立百周年記念誌 矢野小学校』、『広島カープ昔話・裏話―じゃけえカープが好きなんよ―』(トーク出版)

【協力】 広島市安公民館、為政久雄

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>フリーライター

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>フリーライター

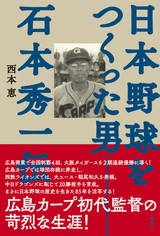

1968年5月28日、山口県玖珂郡周東町(現・岩国市)生まれ。小学5年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活6年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話-じゃけえカープが好きなんよ」(2008年・トーク出版刊)は、「広島カープ物語」(トーク出版刊)で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男--石本秀一伝」(講談社)を上梓。2021年4月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり~異文化の観点から~」を研究。

(このコーナーは二宮清純が第1週木曜、フリーライター西本恵さんが第3週木曜を担当します)