西本恵「カープの考古学」第75回<カープ再び危機――長谷川引き抜き事件その7/肝っ玉女将さんの登場で事態は一変>

カープ創設3年目、昭和27年のシーズンを前にカープはエース引き抜き事件に遭い、一大危機を迎えていた。2月のキャンプに入った中でも、エースの長谷川良平は、自身の故郷である愛知県に帰省したまま、広島に戻る気配を見せず、連絡すら取れないのである。球団のみならず、ファンらも当然ながらやきもきした。

前年のサンフランシスコ講和会議を経て、日本が独立国家として世界的に認められてきていた時期だった。社会には、少しずつ変化の波が押し寄せてきていた。

教育基本法が改正され、学制改革により「6・3制」も実施された。我が子が小学校にあがる家庭では、春の訪れを前にランドセルの準備に大わらわだった。昭和27年2月5日の「中国新聞」の誌面下段には、広島市中心街の八丁堀にある福屋デパートの広告が掲載された。「新学期用品と雛祭り」の特売が企画され、「売切の節はご容赦下さい」と断り文句まで記されるほどであった。時代は変わった。占領下から脱し、新しい時代の息吹が、原爆の町・広島にもやってきていた。とりわけランドセルには、牛革や豚革が主流で生産されてきた中、ビニール製品が出たのもこの年からであった。

<今年は新時代の波に乗ってビニール製が進出してきて、高い牛革が食われそうだ>(「中国新聞」昭和27年2月4日)

ちなみに、当時牛革製のランドセルは3000円から3500円、豚革製のものが1500円から1700円とあり、ビニール製が、これより安い値段で販売されたという。

「♪ランドセル背負って元気よく、お歌を唄って通う道」という懐かしの歌「なかよし小道」がつくられたのは日本が第二次世界大戦に入る前の昭和14年。大戦前の平和な時代につくられた歌だが、再び学校への行き来で、「なかよし小道」を口ずさむことができる楽しい日々が戻ってきたのだ。戦後復興期の中、独立国家として、工業国として歩み出す。新しく生まれたビニール製ランドセル時代の到来と共にである。この歌には、戻る我が子を、待ちきれず、思わず呼びかける母親が登場する。

カープの初代エース長谷川には、「名古屋で長谷川を待つ、実のお母さん」と「広島のお母さん」がいた。広島のお母さんとは、家にも通い、家族ぐるみで付き合う間柄だった。

そのお母さんとは、この考古学の連載の初回に記した森田よし子である。森田は夫婦で事業を広げていた。<広島駅前に戦後初めて建ったキャバレーで、劇場やバー、料亭など十店ほど抱えた一大娯楽チェーン>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞)

傍らでは戦後直後の特需景気をバックに野球チーム「鯉城園倶楽部」を結成した。広商、広陵OBら名選手もいたことから、あわよくばプロ野球への参入をも目論んでいたほどだ。それら一連の施設の女将さんが、森田であった。時代柄、酒を出す店では、喧嘩沙汰や、血なまぐさい事件なども決して少なくなかった。肝っ玉の据わった女将として、お店を切り盛りした森田こそが、表舞台にスクランブル出動し、長谷川問題の解決を図った人物なのである。

天を仰ぐ石本

3月に入り、開幕戦が近づいていた中でも、長谷川が広島に戻ってくることはなかった。カープ監督の石本秀一は天を仰ぎ見るばかり。新聞紙面上で、名古屋軍の代表を糾弾し、叩いたとしても、事態は変わらない。また長谷川と親しい選手らを名古屋に向かわせるなど、ありとあらゆる方策を巡らしたが、暖簾に腕押しとはまさにこのことだった。さすがの石本も万作尽きたか、天を仰ぐだけであった。

ある日の選手宿舎・御幸荘の食堂での一幕――。

「ついに、ダメか」

「困ったの~」

「お手上げじゃ」

石本監督の言葉をそばで聞いていた高卒2年目の捕手・長谷部稔がたまらず口を開いた。これによってことは、急展開する。

長谷部「森田のおばさんならわかると思います」

石本「森田のおばさん?」

長谷部「カザリンのママです。長谷川さんは、森田のおばさんのことは信頼しているので……」

この時期の森田は、カザリンという飲み屋を営んでいた。人とつるんで遊ぶのを避けていた長谷川だったが、なぜか誠実で実直な長谷部とだけは行動を共にすることが多かった。長谷部の勘は的中する。

ささいな情報であっても、耳にしたら、必ず行動に移すのが石本であった。この後、すぐに広島の繁華街・流川にあるカザリンに出向いた。事の顛末をすべて説明して、森田に助けを求めた。

肝っ玉の据わった女将・森田は、すぐさま名古屋に向けて電報を打った。

「ハナシアル、アイタシ」

電報を打ったのは午後8時のことであった。そして、ひたすら待った。

<返事が来るか、来ないか。十時、十一時…。石本らは応接間に座り込んで、動こうともしない>(『カープ30年』冨沢佐一・中国新聞)

ひたすら待ち続けた。

<午前零時過ぎ、ついに返事は来た>

<デンミタ、ワレウレシ、ツクジカンシラセ>

翌朝、森田は名古屋へ出発した。

<「長谷川を取られてカープがつぶれちゃいけん」の一心だった>

広島のお母さん

長谷川の引き抜きを阻止するため、森田は幾度となく名古屋まで往復を繰り返した。名古屋ドラゴンズの中村三五郎代表を探すという挙に出るのである。一人孤独に過ごす長谷川を日頃から、我が子のように面倒を見てきた。それだけに森田のスクランブル出動は、長谷川の心を落ち着かせ、改心させていく。

<再会した長谷川は、すべてを「お母さん」に任せた>(同前)

名古屋まで4、5回往復するなど、森田の行動力は凄まじかった。「さあ、誰でもかかって来なさい」といったところであろう。

しかし、それでも長谷川をやすやすと諦めない名古屋軍。<優勝を狙う中日(名古屋軍)が、松竹の大島投手と長谷川を引き抜いて、投手陣を補強しようという一連の動きだったともいわれていた>(「カープ十年史『球』読売新聞」第70回)

事実、大島信雄投手は松竹ロビンスから名古屋軍に移籍しており、投手力強化の一端を担うのである。

投手力強化を図って、優勝を目指したい名古屋軍との、広島の肝っ玉女将である森田が喧々諤々、一戦を交えることになるのである。相手は名古屋軍代表の中村以下、球団の幹部役員ら8名だった。かたや、乗り込む広島側は、森田とその後ろにポツンと座り込んだ当の本人、長谷川だけであった。この“決戦”の舞台となったのは、名古屋駅前のとある料亭の一室である。

さて、いかに――。

この時、名古屋軍の役員は8人すべてを紹介することからはじめた。

「この人は、代表の中村三五郎です」

「この人が、監督の天知監督です」

と続いたとされる。

さあ、こうした男どもを相手に、広島の肝っ玉女将の森田はどう切り崩していくのか、いかに百戦錬磨の森田といえども、気が気ではなかったろう。この“戦い”について、次回の考古学で詳細に伝えたい。ご期待あれ――。

【参考文献】

「カープ十年史『球』読売新聞」第70回、「中国新聞」(昭和27年2月4日)、『カープ30年』冨沢佐一(中国新聞)、『カープ 苦難を乗りこえた男たちの軌跡』松永郁子著・駒沢悟監修(宝島社)、『広島カープ昔話・裏話~じゃけえカープが好きなんよ~』(トーク出版)

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>スポーツ・ノンフィクション・ライター

<西本恵(にしもと・めぐむ)プロフィール>スポーツ・ノンフィクション・ライター

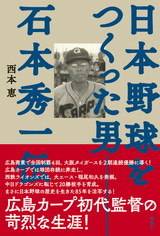

1968年5月28日、山口県玖珂郡周東町(現・岩国市)生まれ。小学5年で「江夏の21球」に魅せられ、以後、野球に興味を抱く。広島修道大学卒業後、サラリーマン生活6年。その後、地域コミュニティー誌編集に携わり、地元経済誌編集社で編集デスクを経験。35歳でフリーライターとして独立。雑誌、経済誌、フリーペーパーなどで野球関連、カープ関連の記事を執筆中。著書「広島カープ昔話・裏話-じゃけえカープが好きなんよ」(2008年・トーク出版刊)は、「広島カープ物語」(トーク出版刊)で漫画化。2014年、被爆70年スペシャルNHKドラマ「鯉昇れ、焦土の空へ」に制作協力。現在はテレビ、ラジオ、映画などのカープ史の企画制作において放送原稿や脚本の校閲などを担当する。2018年11月、「日本野球をつくった男--石本秀一伝」(講談社)を上梓。2021年4月、広島大学大学院、人間社会科学研究科、人文社会科学専攻で「カープ創設とアメリカのかかわり~異文化の観点から~」を研究。

(このコーナーのスポーツ・ノンフィクション・ライター西本恵さん回は、第3週木曜更新)